...Странствие сквозь душу флейты

Нико Железниково

KOBLOVE

Влад Гагин

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

KOBLOVE

Влад Гагин

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

АВТОКОММЕНТАРИЙ

KOBLOVE

Влад Гагин

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

KOBLOVE

Влад Гагин

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

текстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекстекст

«гномое странствие сквозь душу флейты» — в буквальном смысле стихотворение-скриншот, хоть и не исчерпывается этим определениейм; идею создать этот медиагибрид продиктовал мне сам опен-колл. при работе над «странствиейм» я обращалось к методикам внутриигровой фотографии и машинимы, не пренебрегая при этом монтажом, коллажированием и полной композиционной пересборкой, но и не отказываясь от привычной для себя работы с языком, языками — окказиональным, эрративным, заумным русским и чешским. название отсылает к le voyage à travers l’impossible (фр. путешествие сквозь невозможное, 1904) жоржа мельеса, создававшейгося на заре кинематографии, с соответствующей ей чрезмерной декорированностью и условностью изображения.

samorost 3, по мотивам которой создавалось «гномое странствие сквозь...», — point&click игра с причудливым лором, наследующим традиции чешского сюрреализма, поэтому мне показалось важным обратиться к стихотворениям яна шванкмайера и станислава дворски: поэта/режиссёра/мультипликатора и поэта/куратора крупнейшей современной выставки чешского сюрреалистического искусства, который в интервью лорете вашковой сообщал: «выставка освещает послевоенный период творчества чешских авторов с 1948 по 1989 года, то есть, годы несвободы, когда сюрреализм почти не имел возможности выступить публично, это направление развивалось почти исключительно в подполье. <...> главным образом они специфичны тем, каким образом чехи реагировали на их окружавшую реальность, типичную для стран восточной европы, где господствовал тоталитарный режим. их творчество замешано на абсурдности и отражает реакцию на чудовищность обстановки, в которой мы жили, оно преисполнено мистификации, черного юмора и сатиры».

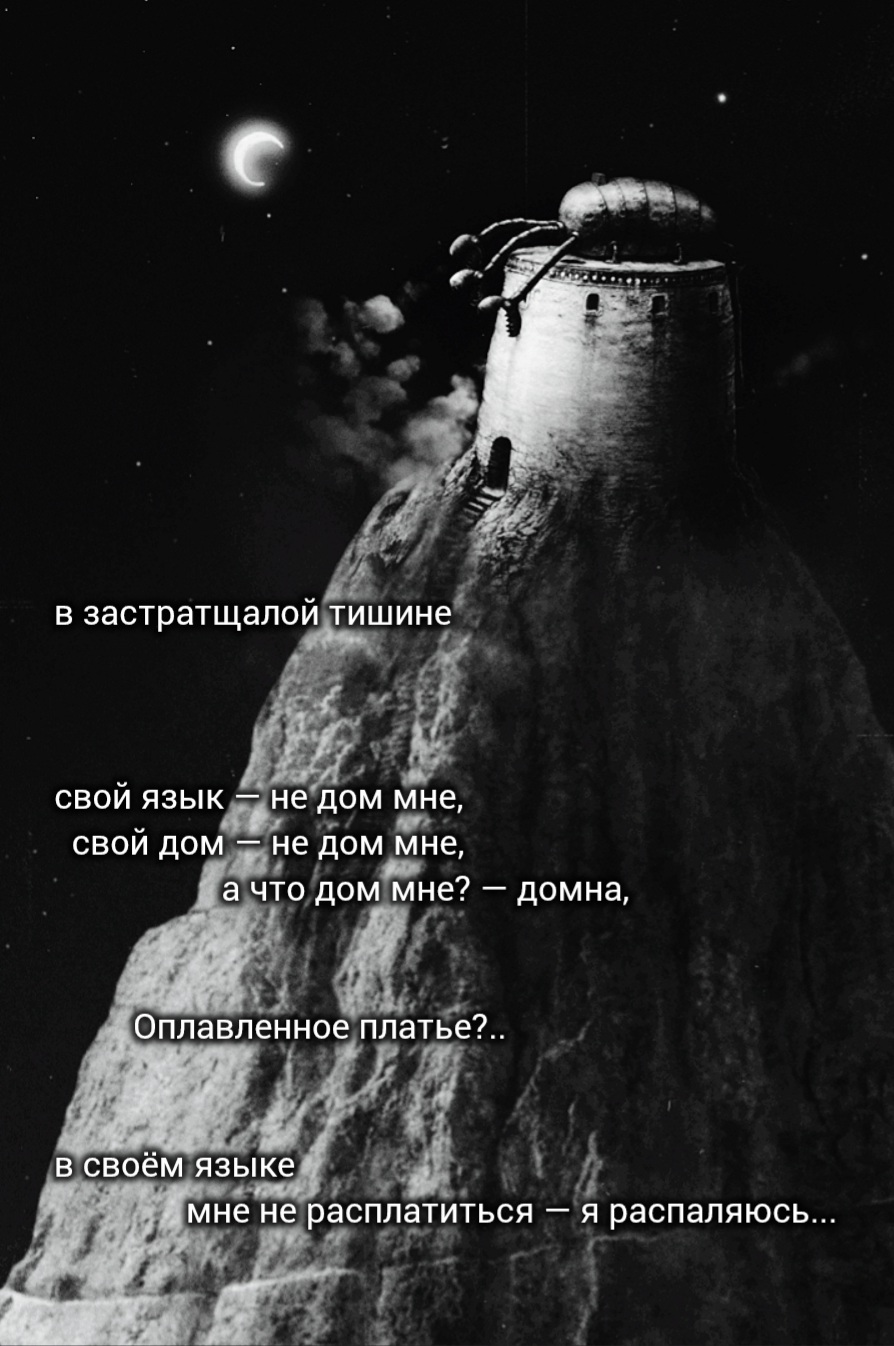

в samorost 3 язык редуцирован до бормотания и напевов, шелеста, шорохов, на первый план выходит музыка, а коммуникативная составляющая выражена через интуивно понятный визуальный код, сообщающий играющейму необходимые сюжетные сведения, и в ситуации, когда язык намеренно исключён, включить его обратно в нарратив — вот поэтическая задача, кажущаяся мне радикальной. утрата гармонии с «родной» русской речью в этойм стихотворении — во многом освобожденческие муки, наслаждение от обретения новой, самобытной речи. какое место здесь отведено чешскому языку? чешский язык — язык другойго, и в то же время — язык той фантазматичной инаковости, приобщиться к которой субъекту видится необходимым в первую очередь как к языку сопротивления — проводника той причудливости, которая, в условиях репрессивных угроз, оказывается защитницей и передатчицей ещё одного опыта инаковости. квазирусский врастает в чешский — шершавый, шероховатый, «язык нежной неловкости», по выражению дарьи даниловой, вынесеннойму в эпиграф, но не вторгается в него на правах захватчика, скорее — растёт бесправно, как сорная трава, как корневая система, изгибаясь, двигаясь и меняясь вопреки нормативности. субъект речи «странствия» сталкивается с проблемой, сущностно схожей с той, которую описывает рэй чау в статье «не как на родном языке. использование языка как постколониальный опыт» в разделе «некоторые особенности колониального образования»: нб-персону, ищущую способ репрезентироваться в языке, официальная языковая ситуация в рф вынуждает смотреть на себя извне, чтобы увидеть себя самуйго в перспективе, чуждой языку, носительницейм которого такая персона является. в месте, где строчка «я огномилось, а знач — сущею» оказывается парафразом «cogito ergo sum», и где странствие мысли сквозь душу флейты оказывается путешествиейм через поэзию, невозможную иначе, чем перед казнью, в месте, где пражская весна расцветает (во)семью вишнями несогласия снова и снова, череда невосполнимых утрат обернётся новыми, невообразимыми приобретениями.

samorost 3, по мотивам которой создавалось «гномое странствие сквозь...», — point&click игра с причудливым лором, наследующим традиции чешского сюрреализма, поэтому мне показалось важным обратиться к стихотворениям яна шванкмайера и станислава дворски: поэта/режиссёра/мультипликатора и поэта/куратора крупнейшей современной выставки чешского сюрреалистического искусства, который в интервью лорете вашковой сообщал: «выставка освещает послевоенный период творчества чешских авторов с 1948 по 1989 года, то есть, годы несвободы, когда сюрреализм почти не имел возможности выступить публично, это направление развивалось почти исключительно в подполье. <...> главным образом они специфичны тем, каким образом чехи реагировали на их окружавшую реальность, типичную для стран восточной европы, где господствовал тоталитарный режим. их творчество замешано на абсурдности и отражает реакцию на чудовищность обстановки, в которой мы жили, оно преисполнено мистификации, черного юмора и сатиры».

в samorost 3 язык редуцирован до бормотания и напевов, шелеста, шорохов, на первый план выходит музыка, а коммуникативная составляющая выражена через интуивно понятный визуальный код, сообщающий играющейму необходимые сюжетные сведения, и в ситуации, когда язык намеренно исключён, включить его обратно в нарратив — вот поэтическая задача, кажущаяся мне радикальной. утрата гармонии с «родной» русской речью в этойм стихотворении — во многом освобожденческие муки, наслаждение от обретения новой, самобытной речи. какое место здесь отведено чешскому языку? чешский язык — язык другойго, и в то же время — язык той фантазматичной инаковости, приобщиться к которой субъекту видится необходимым в первую очередь как к языку сопротивления — проводника той причудливости, которая, в условиях репрессивных угроз, оказывается защитницей и передатчицей ещё одного опыта инаковости. квазирусский врастает в чешский — шершавый, шероховатый, «язык нежной неловкости», по выражению дарьи даниловой, вынесеннойму в эпиграф, но не вторгается в него на правах захватчика, скорее — растёт бесправно, как сорная трава, как корневая система, изгибаясь, двигаясь и меняясь вопреки нормативности. субъект речи «странствия» сталкивается с проблемой, сущностно схожей с той, которую описывает рэй чау в статье «не как на родном языке. использование языка как постколониальный опыт» в разделе «некоторые особенности колониального образования»: нб-персону, ищущую способ репрезентироваться в языке, официальная языковая ситуация в рф вынуждает смотреть на себя извне, чтобы увидеть себя самуйго в перспективе, чуждой языку, носительницейм которого такая персона является. в месте, где строчка «я огномилось, а знач — сущею» оказывается парафразом «cogito ergo sum», и где странствие мысли сквозь душу флейты оказывается путешествиейм через поэзию, невозможную иначе, чем перед казнью, в месте, где пражская весна расцветает (во)семью вишнями несогласия снова и снова, череда невосполнимых утрат обернётся новыми, невообразимыми приобретениями.

Поэтко, прозаэссе, переводчице, транс(медиальное) художнице. Родилось в 2000 году в Москве и живёт там. Окончило литературный институт имени А. М. Горького (2023). Публиковалось в web-almanac, в альманахе «изъян», в журналах feminist orgy mafia, «Флаги», Poetica, «Хижа», «всеализм», «Таволга», «Лиterraтура», «Прочтение», «Формаслов», на порталах «Солонеба», «полутона», «Год литературы» и проч. Шорт-лист молодёжной поэтической премии «Цикада» (2021). Участвовало в благотворительной инициативе «стихи на заказ» (с 2022 г.). Состоит в редакции «Метажурнала» (с 2023 г.).

телеграм-канал

телеграм-канал

НИКО ЖЕЛЕЗНИКОВО